空中輻射巡測

空中輻射巡測

龔穎恒、陳玉卿

2021年7月

監測香港環境輻射水平是天文台其中一項重要任務,當中會跟政府飛行服務隊合作,定期進行空中輻射巡測。空中輻射巡測的優點是能夠在偏遠或陸上交通難以到達的地點測量輻射水平。

空中輻射監測系統是一套安裝在直升機的輻射測量系統,由天文台工作人員在機上操作。該系統設有四個約2.5公升碘化鈉(NaI)探測器作輻射測量。政府飛行服務隊在2020年改用新型號 “Airbus H175” 獵豹直升機進行空中輻射巡測。在這新型號直升機上,系統探測器改為安裝在直升機外部的黑色吊艙內(圖一),這配置令探測器比以前安裝在直升機艙內更接近周圍環境,從而提高了環境輻射水平的探測效率。此外,由於這新型號直升機配備衛星傳輸系統,輻射測量數據可實時傳送至天文台總部。

萬一發生核事故,洩漏出的放射性物質有機會像煙霧般隨風擴散,我們稱之為「輻射煙羽」。當煙羽經過時,放射性物質有可能會沉降到地面,造成污染。因此,空中輻射監測系統有兩個不同的工作模式,第一個模式是用來探測和追蹤輻射煙羽,而另一個模式是監測地面輻射污染量。「輻射煙羽追蹤」模式一般會在核事故發生後的初階段運作,直升機會於高空進行大範圍巡測,目的是測定香港上空有否出現輻射煙羽,以及鑑定其影響範圍。倘若輻射煙羽已經過本港,系統便需轉為「地面污染監測」模式運作。在這模式下,直升機會保持距離地面約一百米作較小範圍的密集式掃描,以判別受輻射沉降物污染的地區。空中輻射監測系統的靈敏度相當高,在進行監測時,該系統可即時分析並顯示所測量到的伽馬輻射數據及能量頻譜。同時,這套系統亦能利用直升機內的全球定位系統來顯示並記錄所搜集到的輻射數據的所在位置及時間。

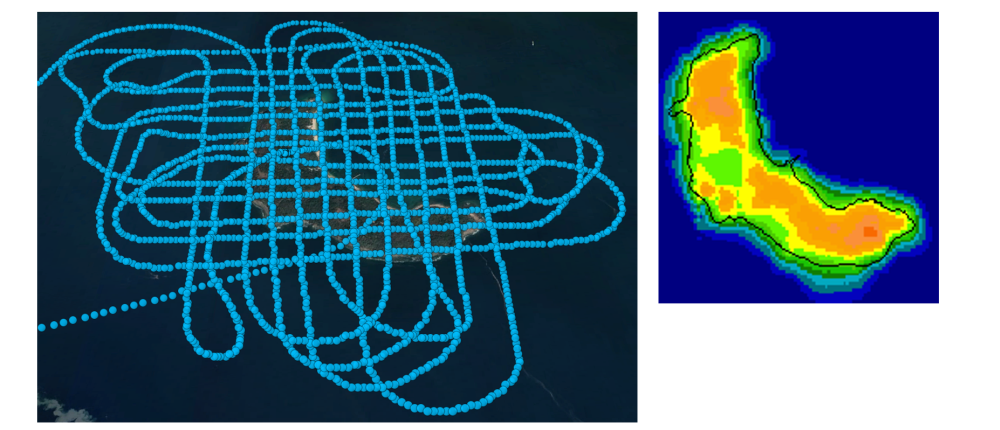

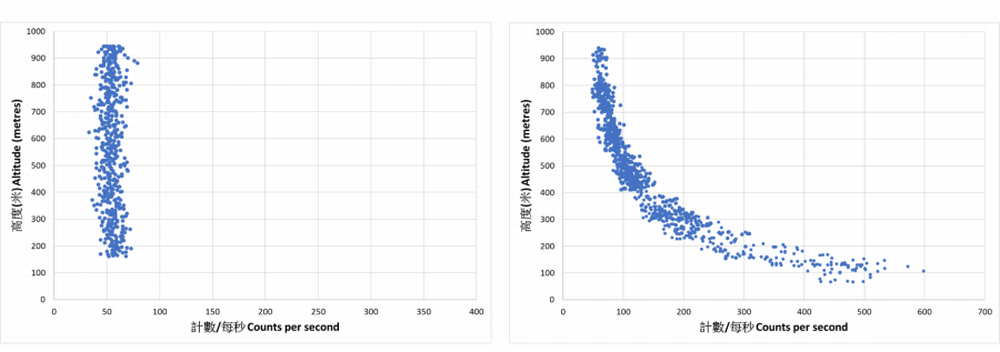

天文台每月會利用空中輻射監測系統作常規測量,在香港一些海域(例如東平洲、吉澳、塔門一帶)進行空中巡測。在巡測前,天文台工作人員會先擬訂飛行路線,然後跟政府飛行服務隊溝通。巡測完畢後,會將收集到的數據作詳細分析(圖二、三)。圖中顯示在陸地上近地面所量度到的計數率明顯比海面上的水平高,這主要是由於岩石及土壤比海水含明顯多的放射性物質所致。另外,源於地面的輻射照射會隨距離衰減,因此由空中輻射監測系統量度的計數率由地面開始隨高度迅速遞減。當高度超過大概一公里以後,由於宇宙輻射量會愈來愈高(請參閱此文章),計數率會開始隨高度上升。

圖一 (左)空中輻射監測系統探測器安裝在直升機外部的黑色吊艙內;(右)碘化鈉(NaI)探測器。

圖二 (左)直升機在2020年4月20日於東平洲進行空中輻射巡測。圖中顯示直升機的飛行路線,測量高度距離地面約一百米;(右)空中輻射監測系統利用「地面污染監測」模式測量到的計數率。

圖三 空中輻射監測系統在2020年2月25日分別於(左)大鵬灣及(右)西貢陸地上空測量的計數率隨高度的變化,過程中並沒有探測到人工放射性核素。

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字